克所写 James Baron

矗立在北投山頂的觀音菩薩用慈憫之眼穿透這座磺泉玉霧籠罩的城市。作為憐憫之神化身的觀音菩薩在台灣各處禮拜場所皆可見,但位於台北普濟寺(可謂是殖民時代保存最好的遺物之一)的這尊觀音卻有另一番不尋常的含義。好奇的遊客們了解到的是觀音是北投溫泉守護神。但深入了解的話可能會發現這尊菩薩卻被賦予了更深重的責任—這里至今仍是台灣殖民時代遺留下來的“性”和“墮落”交彙的一個鮮明歷史證據。

儘管官方早在1979年就禁止了北投的賣淫交易,但作為台北首屈一指的紅燈區,北投的性交易一直持續到了90年代初。民主的開啟恰逢政府打壓賣淫,二者聯繫起來似乎很奇怪,雖然個中緣由多是的提升北投城市形象而非出於人權考慮,但這不失為一個正確的選擇。在日本規定下,性工作者基本上算是奴隸,且從始至終但凡在對行業有適當監管的國家裡她們的出路都所剩無幾。

作為憐憫之神,觀音歷來是社會底層被遺棄者包括性工作者的守護神。因此,普濟寺中的觀音既是北投的溫泉守護神但又兼當庇佑城中無數性工作者們的職責。但更具意味的是另一尊安置在寺廟右側小亭內的不常見的半神菩薩—地藏王菩薩。

這尊用厚實花崗岩雕刻而成的就是地藏王菩薩,字面意思是“地之儲藏”或“地之子宮”。在西方文化中以他的梵語名稱Ksitigarbha而聞名,在日本他被尊為遊魂特別是死產,流產或墮胎嬰兒的守護神。出於這個原因,在日本傳統中,他通常是被描繪為用右手抱著孩子或用衣物包裹孩子的形象,這樣做是為了將這些夭折無福的孩子藏匿起來免受惡魔的詛咒以便他們離苦得樂不再遭受分娩之苦厄運。在地藏王的額頭有一處小點常被誤以為是“明點”。但事實上,這是他的第三隻眼睛,他能用此看透一切黑暗和光明。他左手握杖叩開通往地獄的大門—可以說這算是最應景的一個法器了。因為普濟寺的位置非常靠近另一處北投受歡迎的旅遊景點“地獄之谷”溫泉。

和上述形象相比,在日月潭太魯閣祥德寺內的地藏菩薩塑像形象算是比較少見。他的右手握住的是一個似球體或寶石做成物以此來代替嬰兒的形象。據說這可以用來照亮但丁所描繪之黑暗地獄。但北投那座俯視舊時罪惡之地的地藏菩薩仍以手抱嬰兒形象示人,因為普濟寺是一座日本寺廟,因而這種更正統的表現回歸也不足為奇。但祥德寺內這尊手握球體的地藏王菩薩則蘊含著更為嚴肅含義:在這裡,他看護的是數不盡數的流產兒亡靈,他們是這里長達一個世紀之久肉體交易的犧牲品。

從神風突擊隊軍人趕赴戰場臨行前最後時日到後來美軍所謂的“修整復原計劃”, 再到台灣省戒嚴令的尾期,這些人構成了紅燈區嫖客的主力常客。當時在北投紅燈區工作的女孩大多數都是原住民。雖然其中多來自“生番”高山族,但仍有許多具平埔族血統。

在歷史上, 這些平原地區的原住民曾與台灣的殖民者們如荷蘭人,西班牙人和漢人有著相對穩定的互動。由於更易同化,他們被稱為“熟番”(英文用“ripened”或“cooked”來表示)。北投的平埔族就是被納入凱達格蘭(Ketagalan)總稱的群體之一。

北投的名字,據說含義是“女巫”,用來表示“冒泡的有薄霧的泉水”。意思源自現已消失的凱達格蘭語Kipatauw的發音以閩南語或即通常在台灣語中的Baktau音。雖然他們較“生番”高山族更易接受外來者譬如漢人,歐洲或其他的平原部落,但是若條件允許他們仍舊最喜歡以原始傳統形式生活。

現在看來當時淡水一帶的散拿社(Senar)向西班牙人早期示好可能只是他們耍弄的一個手段以挑起他們攻擊河對面八里區的Pantao幫。儘管兩幫派常年來衝突不斷,但在外入者闖入時兩派倒是不介意擱置爭端一致對外。在1636年有兩名牧師相繼被殺之後,這兩個部落顯然聯合起來在淡水紅毛城共同對抗了西班牙人。

西班牙復仇者們目睹了凱達格蘭幫派的分崩離析,兩個小部族後來在北投沉積並成分成了“內北投”和“外北投”。清王朝當時從1683年到1895年間不同程度的統治著台灣,而這些團體也間斷性地參與了反清起義。

1699年發生了兩起著名的叛亂,其中第二起中內北投與吞霄社(道卡斯族一個分支,是台灣北部另外一支平埔族)聯合在了一起。不出意料那次的暴力事件也是由於官方的貪婪無恥所致,特別是當時口譯員的公然欺壓。翻譯員是當時清統治者在和平埔族進行土地公平協議談判背景下應運而生的一批語言溝通中間人。

在鬱永河到訪福爾摩沙島與當時淡水和北投的原住民採購硫磺的兩年前,他將自己近距離了解到的這些“村莊惡霸”陰謀記載了下來。

“這幫傢伙都是大陸來的罪犯”裨海紀遊中記載。“他們從法律制裁下逃離了死亡隱身於這處遠離漢人居住的地方並做起了工頭和口譯員的角色。隨時間推移,他們對居住在這裡的原住民及他們的語言有了深入了解。”

口譯員與當地納稅官不同因為口譯員不會經常調動,他們要么就是“一直做到死”。當然,若是他們的行為發展到令人髮指的境地則情況會不同。當時內北投一名名叫Chin Hsien的口譯員下屬情形就是如此。他被指婚給了村長的女兒,為了拖延婚期他把村長女兒綁到樹上並鞭打。村長家人一怒之下殺掉了這個官員和他的幾名同事後與當時已叛亂的吞霄社成員聯動起來並一同加入了叛亂之行。

這種起義無可避免被迅速鎮壓,雖然當地官員常被口譯員及其同黨行為所激怒,但卻往往未能將事態扼殺在搖籃之中。欺凌繼續有增無減,在1715年,一位來訪的西班牙牧師聖瑪麗神父曾寫道:“這些本應幫助窮人的口譯員本身卻無情掠奪欺壓這些窮人,這些作惡者將官員的耐心逼到了絕境。”1

儘管斷斷續續的抗議仍持在持續,但是凱塔格蘭和其他平埔族的命運注定消亡。日劇時代開端時,他們已喪失了很大一部分的語言和習俗。如今,這些語言幾乎絕跡,一些族中仍有少數幾個能說族語的,但極少有人能說得很流利了。復興舉動似乎注定失敗。

據我的平埔族老友阿達威說這是因為“種族文化滅絕”在台灣猶在。他的家族是巴宰族(Pazeh), 他們的祖先村莊位於苗栗縣南部的三義山,這是一個以木雕而聞名的旅遊小鎮。只剩下五個人還會說他們族語,其中幾個是他的直系親屬。他對重振扔抱有不切實際的樂觀態度—之所以這樣說是因為我覺得他們的情況不能和威爾士人復興相比,他們的命運則更接近康瓦爾人。

多年來,我一直對他的這種樂觀精神嗤之一笑。我並非嘲笑他族人的困境,要知道平埔族被同化,被迫流離失所和邊緣化這一事實是無可爭議和極具悲劇色彩的。但讓我覺得荒謬至極的是“文化種族滅絕”的觀念仍在繼續。除了極少數還能說本族語言的人外,那些用以區分平埔族的所剩依據就只有戶籍註冊的註釋和一些返祖的習俗了,而更甚的是有時候這些習俗也缺乏考古。而認為平埔族與漢人存在明顯體質差異的斷言則更讓人覺得不足為信了。譬如阿達威會捲起褲腿說“看,漢人腿上才不會和我們一樣留毛呢。”

然而最近在北投凱塔格蘭中心的流連卻讓我意識到阿達威所言不無道理,或者說我更能理解他所說的含義。雖然平埔文化的大部分現已無法挽回,但當局至少可以竭力創造環境還原歷史本來面目。而實際情況是他們充其量所做的只是向公眾展示了有關平埔族的信息,從另一方面來說也正促成了對平埔族文化的清洗。

大約十年前,當我第一次訪問這個中心時,雖然有關平埔族的信息有限但是至少有一些展示。但如今,所有的信息就是三樓對著洗手間的一處角落裡展示櫃裡的幾張紙卡了。讓人難以相信的是這就是所有對於歷史上在此處占主導地位的平埔族人的介紹了。

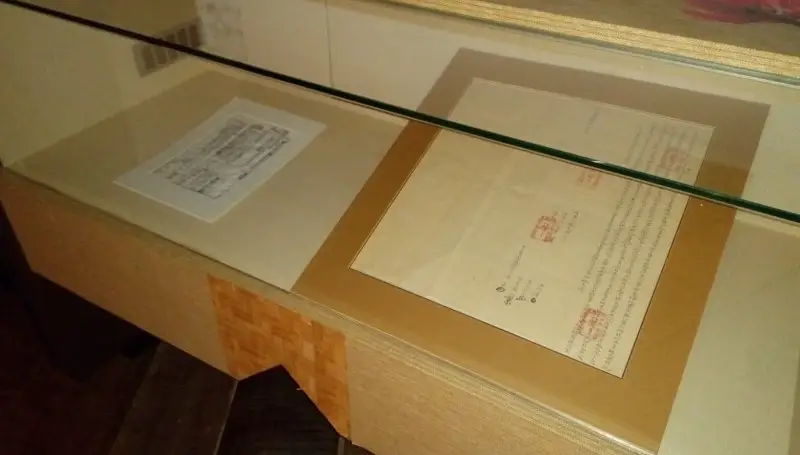

這些文件裡包括有一張結婚證書和一份土地權轉讓文件顯示的是當時島內的自耕農向一名漢人轉讓土地權的情形。和阿達威一樣,這名土地所有者被冠以“潘”姓,這是平原地區特別是在這個地區原住民常見的一個姓。許多平埔族潘姓最初被稱為“番”(這個詞用來指非漢人的“野蠻人”),後來為了政治目的會在前面加部首變成“潘”。根據凱塔格蘭長老所認可的一個故事版本是,這個名字是被一個名叫“潘大老”的漢人移民授予的,當時那些平埔族人和他一起被徵召當了民兵。

除了這些文件之外,提及原住民“馴化”或“平地同胞”的則都是輕描淡寫。整個凱達格蘭中心展覽的都是16個被官方認可的族群,只有其中的一個屬於“平原原住民”(即是噶瑪蘭Kavalan, 宜蘭市和縣的名字即源自此)。讓人不可思議的是偌大一個以平埔族名字命名的博物館竟然沒有關於他們族人的任何信息。

想像一下若是一座古秘魯莫切文明博物館介紹的都是印加文明;一座圍繞蘇格蘭皮克特人為主題的展覽卻介紹的是凱爾特布立吞人,或是一座為了阿拉瓦克人所建的博物館只提供有關加勒比人信息(要知道後者導致了阿拉瓦克人流離失所)。上述這些荒誕都不及凱塔格蘭中心的荒謬,因為針對上述幾類人目前的結論基本是他們已幾近滅跡即消亡或被同化了,但是平埔族的後代仍在而且仍在爭取獲得被認可。

筆者此處的目的並非是討論平埔族應獲認可和被恢復的要求。對於這些棘手敏感的話題大量的學者, 活動人士和政治家仍在爭論不休。部分是因為與官方戶籍的種族名稱相關的複雜法律問題,活動人士辯稱當時的族姓家庭是被騙或被迫改為“漢”而不是被冠以“熟”的批註的。近年來,台南的一些地方政府對這一註釋作出了規定,同意這些家庭若可證明這一批註曾在其直系祖先的文件上的話則可增加到家庭登記中。但是內政部迅速否定了這一政策。http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2014/03/19/2003586029

作為此類問題的專家和發言人,阿達威是是幫助將平埔族案例帶入聯合國討論的人士之一。

http://focustaiwan.tw/news/aedu/201008090034.aspx

對於與他志同道合的人而言,這些都算是當下已固化的一些難題;而筆者的不滿純粹是屬於客觀描述和歷史性的。目前平埔族身份的現狀或存爭議,但歷史事實卻無可辯駁。因此要么在現址展示關於凱達格蘭族人的信息,要么就改掉這一名不副實的名字。

我最近到訪中心時發現帶有上述歷史文件的陳列櫃被放在了一個串珠窗簾後面,並且一名工作人員通知我不要靠近(我沒有管這個禁令而去拍了一些照片)。當我問到為何沒有關於平埔族的信息時,一名工作人員顯然激動對我說:“再也沒有平埔了,他們都是漢人”。

為了避免被作為大漢主義嫌疑,要指出的是上述工作人員本身是屬於排灣族的。排灣族這是台灣公認的一個原住民群體。那為何對我的問題就會作如此反應?可能他們是覺得作為外國人的我在多管閒事又或者是覺得我故弄是非。

然而她的“再無平埔”這一尖酸評論透露的是另一種不同的怨恨。平埔族活動人士指出平埔族意圖獲得認可的行為並不遭其他許多公認原住族群的待見。“這都是自私作怪”阿達威說。“因為他們長期以來享受政府的資源,現在他們擔心其他族群會來分他們的羹”“這就是為什麼他們堅持說平埔族不是真正的原住民的原因。”

無論動機如何,凱達格蘭中心的名字都是荒謬至極。該中心的共同發起人原住民族文化事業基金會沒有回應有關該問題的評論請求。

凱達格蘭中心這座獨特建築曾是一處當時管轄進入山區的軍事檢查站所在地(蔣介石的第一座台北住宅草山城堡就位於陽明山上)。該中心位於中山路的起點,中山路上有溫泉博物館,公共露天浴場和地獄谷溫泉,然後和溫泉路在頂處匯合。再靠近通過一扇搖搖晃晃的大門和短暫的陡峭階梯就到了普濟寺,這裡是觀音菩薩和地藏王菩薩的在處,寓意隱晦但這兩尊菩薩是世代台灣平埔原住民艱辛和尊嚴的見證。而山另一頭的那棟建築至少也可為此做一點貢獻。